La represa del Carmen

Por Luli Scotta

∗ Córdoba (1955)

Las manos juntan apresuradas las vainas de algarroba, algunas pellizcadas de las ramas, otras robadas a las cabras, que los miran desde el bordo. Las chicharras tartamudean al sentir el tac tac del mortero de doña Pura, que rítmicamente, cardíacamente, da comienzo al sonido de la fiesta.

Ha nacido Fermín Ojeda en el pago de El Gigante. El calor de enero hace brotar las fiestas en la aloja que el vientre del mortero va mascullando. Don Plácido refriega su buzo en la bocaza, como muestra de deseo del fermento alegrador, y una sonrisa pícara, la de doña Pura, le dice que tenga paciencia.

Una fiesta en estos pagos es de todos y el grito de Fermín los arrima a san Gerónimo; se van allegando de cuando en cuando. Se acuesta el sol al afinar de la guitarra de los Quiroga, se gastan las bromas de los cogollitos al viento, monte verde, luna grande, pañuelito al aire.

Alegría y fiesta en san Gerónimo; las empanadas bailan calientes en las manos paisanas, las risotadas de adentro son cortadas por los tragos. «Salió sanito y con el pan bajo el brazo», comenta la paisanada. «Seguro, los chicos traen suerte y hacen falta brazos para el campo. ¡Criollito lindo, chúcaro, parece que va a ser!». Sí, Fermín salió chúcaro y montarás.

Él, de chiquito, fue a cuidar cabras en los verdes montes, mientras su padre comenzaba los desmontes en la zona. Claro, el ferrocarril pagaba bastante por los trocillos.

Insaciables de madera las hachas venían llegando y con ellas llegó gente de bien de la Capital, que, con algún dinero, ahí nomás, compró tierras y puso límites al andar de los pastoreos; gente con voluntad para hacer trabajar a la criollada de la zona.

Cuando Fermín cumplió catorce, ya sus brazos eran diestros con el hacha. Conocía cómo hacer picadas, abrir el monte, comenzar el ramaleo, de sol a sol, al lado de su padre. En el silencio de las noches del monte, el fogón chisposo dejaba correr los cuentos e historias. El viejo Ojeda, en su inagotable recordar, enlazaba a la audiencia.

Solo veinticinco kilómetros separaban a Fermín de la casa grande, la cual crecía y crecía, los papeles de tierra caían solos. «El daño que le han hecho al país», acotaba el ave negra, mientras se acomodaba el corbatín almidonado y carraspeaba en señal de palabra santa. «Esta gente no pagó nunca impuestos, si todos fueran como usted, don Pedro, otro sería este país; firma y sello, y un dueño de la tierra a la bolsa».

Crujía el carretón de ruedas grandes como soles, dando vuelta día tras día. A Fermín ese día le tocaba arrimar el carbón a la playa de carga, grande fue su sorpresa, venía el primer auto de Buenos Aires y con él llegaba lo que despertaría su corazón: la niña María del Carmen. Al mozo arisco en un mes se lo desconocía: hachaba leña para los asados del patrón, se había puesto bueno y callado.

Los pies de María del Carmen soltaron el quejido de la ramita; Fermín la vio acercarse canturreando con sus catorce años. Desorientado, manoteó unas ramas para seguir arreglando la cerca; la niña, como si nada, se puso a conversar: contó de dónde venía, de lo grande que era Buenos Aires. Un palo contra otro, y las ramas cruzadas, como tejen los cercos los paisanos de El Gigante. Se fueron cruzando las palabras y enredando más hacia el monte. Fermín tomó la manija, dominador del lugar pero guachito, dejaba paso a las observaciones y preguntas de María. Esa noche, Fermín, monte adentro, se la pasó de estrella en estrella con una ramita en la boca.

Una mañana él escuchó a los pichones de la reina mora. Le avisó a la niña María del Carmen, los dos estaban extasiados ante el ir y venir de la madre. Un gusanito, una avispa, y las gargantas alzadas; gritos al cielo, grito de la tierra arrasada. Los hacheros, la lluvia que lame y luego la aridez. De a poquito los algarrobos no se ven y aparecen las jarillas rumbeadoras del viento, pero eso a Fermín y a María les era distante, más que la luna y sus estrellas. En la represa, sus miradas se trenzaban. Así, entre correteos en el monte y trabajos en la casona se fue picoteando el amor en ellos.

Don Pedro con voz firme empezó el sermón: «Don Ojeda, háblelo a su hijo, dígale que ni aparezca, mozo desvergonzado. Con todo lo que le hemos dado a usted y a su familia: trabajo, dejarlos vivir aquí, casa».

Mientras tanto, el viejo Ojeda pensó «Mi padre, el padre de mi padre, su padre y qué sé yo…, todos nacidos y criados en El Gigante, y este nos ha dejado. Trabajo como un burro y no saco ni para comprar garrapatas».

—Pero…pero, sí… sí, patrón, le voy a hablar— contestó cabizbajo.

Don Ojeda, hacha en mano, sombrero achatado, le tiró el rosario por la oreja a su hijo. Fermín, con la mirada baja, pensó «Cómo no la voy a ver» y regresó a la represa. María movía el agua con una ramita y dibujaba signos celestiales del pensamiento perdido. La charla fue breve. De repente, don Pedro apareció con la escopeta montada y fue una luz en el viento. La disparada fue grande, de un bicho, instintiva. Se salvó.

—Mire, sargento— explicaba el patrón— ese malandrín anda cuatrereando. ¡Qué se le va a hacer! Vagos atorrantes, no sirven para nada, no quieren trabajar, herencia india. Y nosotros les damos todo: alpargata, yerba, azúcar, seguridad. No aprenden más.

La caballada tras los rastros. Pero claro, desde los altos, Fermín veía la polvareda y se hacía perdiz; le largaron los mastines y todo el monte fue rastrillado. La cacería era empecinada, enfermiza. Cuando los perros lo tenían cerca, él ya los olía. Fermín atrapó un zorrino y con un pedazo de tiento lo colgó de su cinto, como zorro coludo lo fue arrastrando. El desoriente de los perros y cristianos fue grande, casi risueño. La cabeza se rascaban, la baba salía a borbotones. «No se va a escapar», comentaban. «Este vivió siempre en estos pajonales, cuidemos las aguadas». Dos meses después se veía la luna llena; el rostro de Fermín, cerca de la casona y María en la ventana, detrás de la reja negra.

El tren partió a Buenos Aires con la niña y ya no fue lo mismo para el mozo. El apriete fue grande para su familia. El viejo Ojeda se apencó, cansado de tantas tropelías, y fue encanastado. La madre y la hermana ni charqui dejaban que les allegaran los vecinos. Fue el grito de su madre: «¡No está acá! ¡Dejen tranquilas a las chicas!», que lo hizo bajar de su monte. El primer sablazo lo cruzó en la boca y como fleco le dejó los labios; la sangre brotaba. Los gritos, un lazo que surca el aire, y todos los yuyos y ramas que se tragó en el arrastre por el camino hasta la posta. «A este maula no lo hacemos finado, que se pudra. Ya le vamos a dar que se ría y burle», lo amenazaban. «Hacete el zorrito. Esto va a servir de escarmiento, don Pedro. Todo terminó, van a quedar mansitos los levantiscos».

Quince años de calabozo y trabajo forzoso fueron pasando. Él se aferraba a los ladrillos y pestilencias de la celda, con el hilo de cabello de María del Carmen, que casada en Buenos Aires, con dos hijos, por las tardes pensaba en la represa, en lo que Fermín le contaba de los pájaros, de la perdiz, del puma que mataba para vivir, de cómo crecían los algarrobos después de ser mordidos y comidos por las cabras. Y volvía a su tejer y bordar de señora adinerada de la Recoleta.

La estancia fue creciendo a costa del monte y a costillas de los paisanos vagos, que cambiaban sudor por yerba y azúcar. Fermín volvió y se metió de nuevo en su monte, en el rancho de su familia, que emigró quién sabe adónde. Mano de obra barata y golondrina.

Don Pedro, medio abuenado con los años, supo que Fermín había limpiado el lugar, que buscaba agua en la represa, regaba los algarrobos, silbaba a las reinas moras y a las perdices; en fin, era el dueño de la zona y no molestaba a nadie; en ese secadal quién podía vivir, solo un loco. Fermín, que canturreaba entre los flecos del labio, recuerdo del sablazo, ya había cambiado el hacha por una pala, plantaba chañares, talas y algarrobos alrededor de su tierra.

Los chicos corrían entre tanto campo; claro, acostumbrados a la ciudad. El abuelo miraba desde la galería, como foto de recuerdo.

María del Carmen caminó apresurada a la represa, sus ojos se llenaron de colores y el aire penetró dulzón en su cuerpo. Doña Laura le preparó el sulqui, para pasear a los chicos. El camino, como mágico imán, la llevó rienda suelta, pasó al lado de la represa y se encaminó hacia la tierra de Fermín. Ya el campo era seco, el aire cortaba. ¿Qué habían hecho de esta tierra?, se preguntó María; de pronto, un pedazo de monte verde, una isleta nueva y un hombrecito encorvado, harapiento y movedizo.

—¡Mamá, un mendigo sucio! —gritó su hija— ¡Un brujo del monte! ¿Por qué el abuelo lo deja?

Los ojos de María del Carmen se trenzaron con los de Fermín, dulce como siempre. El resto era huellas de injusticias. Entre las manos, una plantita de tala lista para el trasplante, con las manos tendidas, como suplicando para que la planten y la cuiden. Los chicos se aflojaron y tomaron la plantita; María del Carmen hizo rayar los caballos, arrancando la ternura que ya se prendió como halo misterioso en el vacío que dejaba el sulqui.

Cada regreso a la estancia, María del Carmen bebía los reflejos de la represa y se adormecía con el canto de los pájaros hasta que llegaba Fermín, con su tacho a sacar agua. Se miraban, nunca se dijeron nada, no hacía falta.

El monte crecía solo, cerca de Fermín, de a poco, pisca a pisca, brote a brote. El ir y venir cinco kilómetros y cinco kilómetros, tacho a tacho, crecía.

¿Qué hace en esa represa?, se preguntaban todos. No quiere estar en Buenas Aires, no se halla, parece que desvaría, ¿qué carajo hace allí todo el día? Sin respuestas a esos interrogantes, don Pedro y el general Lezcano decidieron llevar a hija y esposa a un hospicio.

Torcazas, reinas moras y teros laguneros revoloteaban en misteriosa danza, encima de la represa. Una brisa suave reverenciaba las ramas sobre el agua y en medio un cuerpo flotaba, como bailando.

No muchos años corrieron para que Fermín llegara con sus árboles hasta la represa del Carmen.

Hoy cumple años, el tac tac del mortero milenario da comienzo a la fiesta; las vainas de algarroba que él mismo plantó hacen el fermento alegrador. Hoy cumple años, solo cien, ciento diez, ciento quince, qué más da, solo. El tac tac del mortero retumba en los pagos de El Gigante, cerca de la represa del Carmen. Comienza la fiesta, por sobre el bordo, los hijos de los hijos, de los que se allegaron con sus alaridos al nacer, se allegan de cuando en cuando. De regalo, todos con una plantita en la mano. Una fiesta es de todos en los pagos de la represa del Carmen.

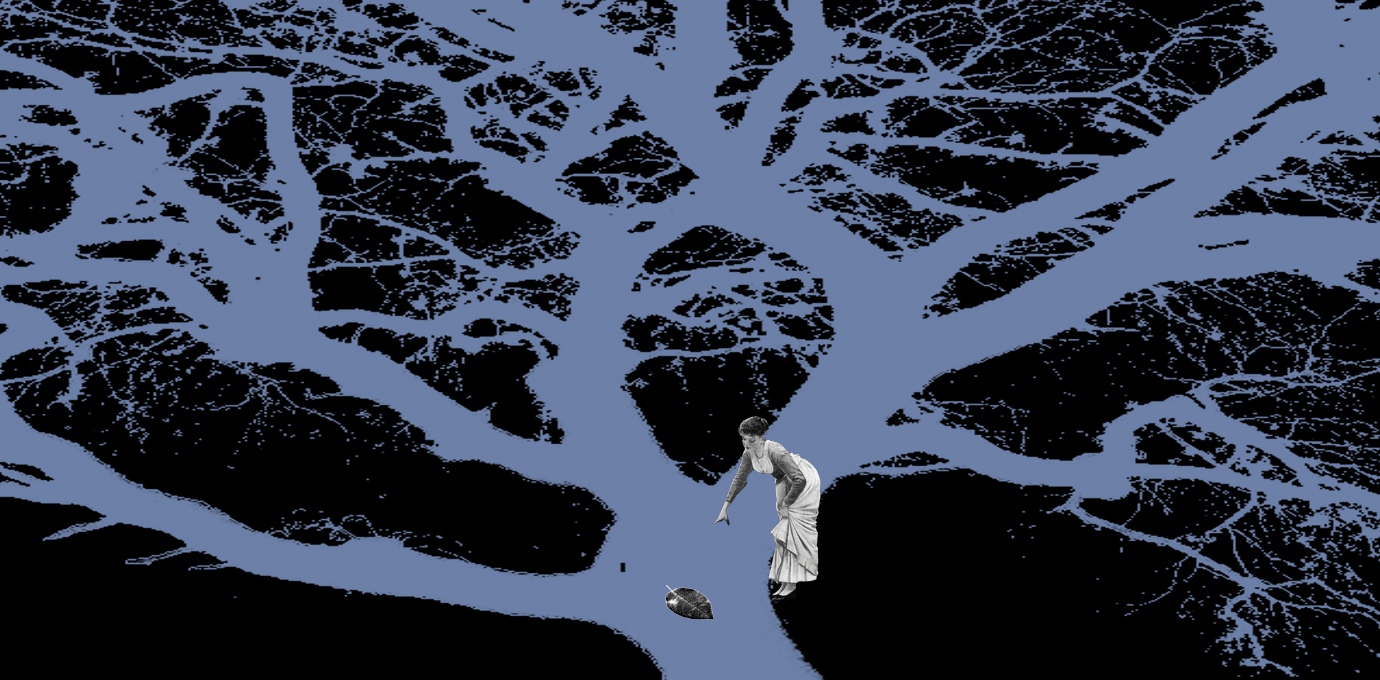

Ilustración de Alejandro Barbeito

Hermoso!!!!!! Que dulzura el relato del lugar!!!